通常お口の中では脱灰と再石灰化という現象が常におこっています。

脱灰が進むと虫歯になり、再石灰化が進むと 歯は元の状態に近づいていきます。

脱灰になる原因はお口の中の細菌が原因です。

そして、この脱灰と再石灰化の バランスが崩れると虫歯になります。

しかしながら人の目にみえるまで進行した虫歯はすでに再石灰化する可能性 はありません。

Cとは「カリエス」の略で横の数字は虫歯の進行状態を表します。「カリエス」とはドイツ語で「虫歯」という意味です。さて、虫歯は虫歯の進行状態により5つの段階に分かれるのをご存知でしょうか。

| 進行具合 | エナメル質表面 |

|---|---|

| 症状 | 歯の表面が白濁する |

| 処置 | 経過観察。フッ素塗布など |

| 進行具合 | エナメル質内 |

|---|---|

| 症状 | 痛みなどの自覚症状なし |

| 処置 | 経過観察、もしくは修復処置(コンポジットレジンなどのつめ物) |

| 進行具合 | 象牙質におよぶ |

|---|---|

| 症状 | 痛みなどの自覚症状なし |

| 処置 | 虫歯を除去して修復処置(コンポジットレジンやインレーなどのつめ物)、もしくは補綴処置(クラウやアンレーなどのかぶせ物)。 |

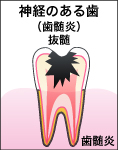

| 進行具合 | 歯髄に達する |

|---|---|

| 症状 | 初期においては、冷たい物、温かい物でいたみだし、夜間寝ている時に痛み出す。後期においては、温かいもので痛みが増し、冷たいもので痛みが和らぐ。末期になると、歯がぐらぐら揺れて、リンパ節が腫れる事もある。 |

| 処置 | 神経をとり、神経のあった管をきれいにして、管を密閉させる薬材をいれる。その後、歯を補強(支台築造)し補綴処置(かぶせ物)をする。 |

| 進行具合 | 歯根のみ |

|---|---|

| 症状 | 初期において無症状だが、ばい菌が歯の神経のあった管を通じて生体に及ぶと、歯の根の先の部分が腫れたり、膿がでてきたりする。 |

| 処置 | 初期、神経のあった管をきれいにして、管を密閉させる薬材をいれる。 その後、歯を補強(支台築造)し補綴処置(かぶせ物)をする。 末期、抜歯。 |

C0では歯の再石灰により虫歯が治る可能性があるので、歯磨きをしっかり 行いましょう。歯科医院でフッ素を塗布するのも一つの手段です。C1では1回の通院ですむことがほどんどですが、C2~C4では2回以上の通院 が必要になります。C2以上になる前に早めの受診をお勧めします。

虫歯の進行具合によって歯の痛み方も異なります。

| 自覚症状は感じない | エナメル質内だけの初期の虫歯は全く自覚症状がありませんが、この段階で早期に治療を受けるのが理想です。 |

|---|---|

| 甘いものがしみる | 初期の虫歯は、浸透圧の関係でまず甘いものがしみるということがあります。 |

| 冷たいものがしみる | 虫歯が象牙質に達している状態です。象牙質に虫歯が達して初めて自覚症状が現れます。 |

| 熱いものがしみる | 歯髄(神経)のところまで虫歯が達して、急性の炎症が起きていると熱いものがしみます。かなり虫歯が進行している状態です。 |

| 何もしないでも痛みがある | 非常に悪い状態です。この状態になると治療の際に麻酔が効きにくくなります |

| 長い間続いていた痛みが治まったので、そのまま放置している。 | 痛みを感じる神経自体が虫歯により壊死している状態です。 この段階を放置するとやがて根に膿みがたまります。 その後、激痛を生じ易くなります。 |

視診・触診・レントゲンで歯の状態を調べます。

痛みがひどい場合はとりあえずその痛みを除去します。

当日または後日カウンセリングを行い、治療計画をたて、治療の進め方や費用などその内容をご説明いたします。

半年に一度は定期健診を受けましょう!

歯の根の治療を「根管治療」といいます。この「根管」とは歯の中の神経や血管が通っているトンネルのことを指します。根管治療は歯を残すための大変重要な治療です。例えば、虫歯によって歯がズキズキ痛む場合や何らかの原因により歯髄が炎症を起こしたときに行います。方法としては根管(トンネル)にある神経や血管を除去し、洗浄・消毒・薬剤貼薬を行い、最後に「根充」といって、根の中に固定式のお薬をつめます。根をきれいにすることで歯の健康を保ち、歯を残すことができます。

視診・触診・レントゲンで歯の状態を調べます

麻酔をし、虫歯を除去しながら神経の入り口までけずります。(歯冠部開口)

リーマーやファイルといった細い針のような器具の用い、根の深さを測る電機測定器を使って根の先まで施術しさらに根管を拡大し、歯質の菌を除去します。

薬を入れた状態で仮封をし、数日間様子をみます。よくなるまで、洗浄・消毒・貼薬を繰り返します。

状態が良くなれば、固定式の薬剤(専用シーリング)を用いて根のすきまを充填します。

このあとは、土台形成・クラウンなどの過程に進みます。

視診・触診・レントゲンで歯の状態を調べます。

クラウン・土台除去(歯冠部開口)

以前に根充した固定式薬剤を除去します。根の深さを測る電機測定器を使って根の先まで施術しさらに根管を拡大し、歯質の菌を除去します。

薬を入れた状態で仮封をし、数日間様子をみます。よくなるまで、洗浄・消毒・貼薬を繰り返します。

状態が良くなれば、固定式の薬剤(専用シーリング)を用いて根のすきまを充填します。

このあとは、土台形成・クラウンなどの過程に進みます。

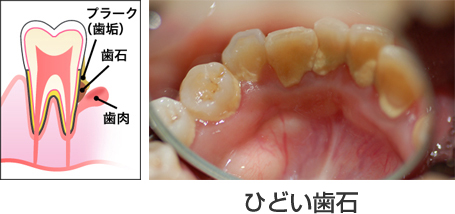

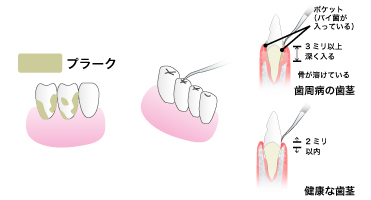

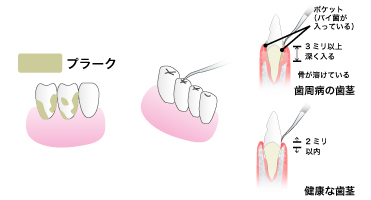

歯と歯肉に近い部分についた歯垢(プラーク)の中に存在する細菌によって引き起こされる歯槽骨や歯肉の病気です。

残念なことに日本人の成人の約80%の方が歯周病にかかっているといわれています。

一言で歯周病といっても歯肉に炎症がある場合は歯肉炎、歯槽骨などを支えている組織に炎症がある場合は歯周炎といいいます。

また歯周病は「サイレント・アーミー」とも呼ばれ、沈黙の病気のひとつです。

痛い・しみるといった症状が出たころにはすでに歯周病が進行しており、歯周病を早期発見するためには定期的な検診を受けることが重要です。

主な原因は歯についた歯垢(プラーク)です。歯肉近くに歯垢がたまると、歯肉に炎症が起こり、歯周ポケット(歯と歯茎の隙間)が広がります。

そうすると、歯茎から血や膿が出たして口臭を伴う場合があります。

さらに進行すると、歯根膜や歯を支える歯槽骨が溶け、歯がぐらつき、口臭がさらにひどくなります。

最終的には歯がぐらぐらになり物が咬めなくなります。また、喫煙、飲酒、ストレス、歯並び、歯ぎしり、咬み合わせといったプラーク以外の要因もあります。

上記のような症状がひとつでもあれば、歯周病にかかっている可能性があります。

視診・触診・レントゲンで歯の状態を調べます

※治癒の方は経過観察へ

歯周ポケット掻爬術とは歯ぐきに麻酔をして歯周ポケットの中の歯石や歯垢を除去しながら炎症を起こしている歯肉を除去する手術です。フラップオペレーションとは歯肉(歯ぐき)を切開して歯槽骨から剥離し、露出した歯根のプラークや歯石の除去、歯槽骨の清掃、およびダメージを受けた歯肉などの組織を除去し、歯肉を元の状態に戻す治療です。

外科処置を施した部分の状態を確認します。

※治癒の方は経過観察へ。

「保存不可能」と診断した場合、患者さんと相談し、やむを得ず抜歯することがあります。

抜歯の場合は「ブリッジ」や「部分入歯」や「インプラント」を行う必要が有ります。

一般診療のコーナーで、虫歯は脱灰と再石灰化のバランスのくずれが原因であることはお話しました。

生まれたばかりの赤ちゃんは虫歯になる菌(ミュータンス菌)を持っていません。ではいつ虫歯菌に感染するのでしょうか。

実は親からの口うつしやキス、スプーンなどの食器を通して感染するのです。ミュータンス菌をゼロにすることは不可能に近いですが、虫歯を予防することは誰にでもできます。

虫歯予防は歯だけではなく全身の健康にも役立ちます。

当院では予防歯科に力を入れ、みなさまの健康を守るお手伝いをします。

普段自分では磨けていない歯と歯肉の間などを専門の器械を用いて磨いたり、ブラッシング指導や必要な補助道具の指導を行いご自身のお口の中の状態を認識していただき(プラークの染め出しなどで)、仕上げにやフッ素塗布を行います。

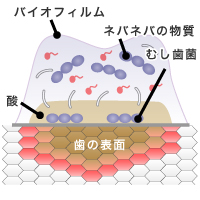

ミュータンス菌などの細菌が集合体を作り、歯の表面に形成された膜をバイオフィルムといいますが、これは普段の歯磨きでは除去できません。またデンタルリンスの効果も望めないため、PMTC(機械的歯面清掃)で取り除く必要があります。

スケーラーで歯石を除去したり、PMTC(機械的歯面清掃)でバイオフィルムを除去したりすることで、虫歯を予防すると同時に歯周病も予防できます。また、軽度の歯周病ならこれで治癒する場合もあります。

早い時期に始めるに越したことはありません。当院では1歳のお子様からフッ素療法を開始していきます。前歯が見えてきたら一度ご来院ください。

| 歯周基本検査及び歯周精密検査 |

|

|---|---|

| 症状 | 歯の表面が白濁する |

| 処置 | 経過観察。フッ素塗布など |

薬剤で歯に付着しているバイオフィルムを染めだし、ブラッシングの苦手箇所をチェックします。プロフェッショナル メカニカル トゥース クリーニングの略で専用の機材を使ってフッ素入り研磨剤で丁寧にクリーニングしていきます。歯ブラシだけでは落とすことのできないバイオフィルムとよばれる膜を除去し、さらに歯と歯の間や歯と歯肉の境目も丁寧に磨いていきます。また重炭酸ナトリウム塩をジェットポリッシャーという専用器具から吹き出して、歯の表面のヤニや茶渋などの着色をとります。

バイオフィルムを染め出します

ゴム製のカップなどで

汚れを落とします

着色汚れが付きにくくなります

ヤニや歯石が

たくさんついています

スケーラーや

ジェットポリッシャーで

汚れを落とします

日常で見かけるバイオフィルムは、掃除をしていない風呂場の浴槽やタイルのヌルヌル、水を換えていない水槽など、ありとあらゆるところに見られ、細菌が菌体外多糖という物を作って蓄積した非常に取りにくい細菌の固まりです。口腔内にでは、歯の表面にプラークとして溜まります。そしてこのプラークが固まると歯石となります。

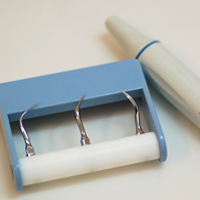

手用スケーラー

手用スケーラー 超音波スケーラー

超音波スケーラー歯石は、プラークが歯周病菌を抱えたまま石灰化して固まったもので、歯ブラシでは除去できず、PMTCでも取りきることができません。表面がザラザラして、さらにプラークが溜まりやすくなります。歯石は90%以上の人にあるといわれています。さらに、歯石は一度とっても再びたまりますので、歯科医院での定期的な除去が必要になります。

フッ素には虫歯を抑制する効果があります。特に、生え始めの歯は虫歯リスクが高いので小さなお子様のフッ素塗布をお勧めします。

当院では、綿球などでフッ素を塗布する方法と3DSによるフッ素塗布があります。また、ご家庭でできるフッ素使用方法として、「フッ素入り歯磨き粉」や「フッ素洗口」があります。詳しくはご相談ください。

フッ素塗布の様子

フッ素塗布の様子

通常のフッ素塗布では唾液によりお薬がすぐに希釈されたり、除去されてしまいます。

3DSはPMTC及びスケーリング後、歯列にフィットしたリテーナーというトレーを用いて薬を一定時間歯面にのみ塗布します。

この方法で、唾液に希釈されることなく、安全で確実に抗菌剤やフッ化物などの薬を塗布することができます。また、3DSで歯周病の原因菌を取り除くことが口臭予防にもつながるとも考えられています。

3DSが効果的な方はサリバテストによる細菌の数が多かった方です。ただし、これは自費診療ですので、ご希望者のみとなります。

(フロスや歯間ブラシ、タフトブラシ)プラークの染め出しによって磨けていないところや、ブラッシングの仕方をアドバイスいたします。

また、ぜひご家庭で使っている歯ブラシをどんな状態でもよいので持参してください。

人によってはご自身の歯にあっていない歯ブラシを使用していたり、毛先が広がってしまっいるものを使用しています。特に女性に多いのが、ヘッドの部分が大きい歯ブラシを使っていることです。

大きい歯ブラシが一概に悪いとは言えませんが、細かい部分のブラッシングができていない可能性があります。

ご自身にあった歯ブラシを選定いたしますので、ご相談ください。

そして、歯ブラシだけでは取りきれない歯と歯の間を磨く、「フロス」や「歯間ブラシ」、「タフトブラシ」の使い方もアドバイスいたします。

フロス

フロス 歯間ブラシ

歯間ブラシ タフトブラシ

タフトブラシ| 診療 時間 |

月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

| 9:00 12:30 |

● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 |

| 14:30 19:30 |

● | ● | ● | 休 | ● | ※ |